Dimensione del testo: A Reducir tamaño de fuente. A Restablecer tamaño de fuente A Aumentar tamaño de fuente.

Il paradosso della semplificazione: tra comfort cognitivo e rischio strategico

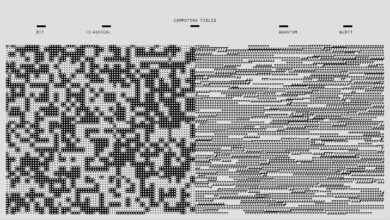

Semplificare è umano. Daniel Kahneman, Nobel per l’economia comportamentale, ha evidenziato come il nostro cervello tenda a preferire scorciatoie mentali (i cosiddetti heuristics) per ridurre il dispendio cognitivo. Questo meccanismo, però, ci espone a errori sistematici: confirmation bias, availability bias, polarizzazione.

Nel mondo attuale, questa tendenza alla semplificazione diventa un rischio strategico. La geopolitica multipolare, la transizione energetica, la ridefinizione del lavoro o la ristrutturazione delle filiere globali sono fenomeni che non possono essere compresi con dicotomie semplicistiche: buono vs cattivo, sinistra vs destra, crescita vs decrescita. La riduzione del dibattito a slogan o meme — come sempre più accade sui social media — crea una narrazione distorta, che alimenta sfiducia, estremismi e scelte miopi, anche a livello istituzionale.

L’ansia dell’incertezza: quando la mente fugge dal futuro

La complessità è intimamente legata all’incertezza. Il filosofo Edgar Morin ha più volte sottolineato che “comprendere la complessità significa accettare il rischio dell’imprevisto”. Tuttavia, la nostra cultura occidentale — razionalista e orientata al controllo — fatica ad accogliere ciò che non può misurare o pianificare. Questo genera ansia esistenziale. Un’indagine McKinsey del 2023 ha mostrato che oltre il 60% dei leader aziendali considera la “gestione dell’ambiguità” come una delle competenze più carenti nei propri team. E la psicologia conferma: le persone tendono a sovrastimare i rischi ignoti rispetto a quelli conosciuti, sviluppando un’irrazionale avversione all’incertezza (ambiguity aversion). Il risultato? Immobilismo decisionale, fuga nelle routine o in ideologie rassicuranti.

Pensiero complesso: una competenza da leadership sistemica

La risposta non è la negazione della complessità, ma la sua interiorizzazione come grammatica del nostro tempo. Il pensiero complesso non è solo un esercizio intellettuale, ma una competenza strategica. Significa allenarsi a:

- vedere connessioni (tra cause e conseguenze, tra micro e macro, tra oggi e domani),

- accettare le ambivalenze (non tutto è bianco o nero),

- gestire più livelli di lettura (locale e globale, individuale e collettivo),

- integrare prospettive differenti (scienza, intuizione, storia, visione).

Come evidenziato dallo World Economic Forum, tra le top skill richieste per il 2025 ci sono: pensiero analitico, problem solving complesso, resilienza e flessibilità cognitiva. Si tratta, in fondo, di abilità per abitare un mondo che cambia più in fretta della nostra capacità di raccontarlo.

Verso una cultura della complessità

Il rifiuto della complessità è un lusso che non possiamo più permetterci. Non solo in geopolitica o economia, ma anche nelle scelte quotidiane: dalla gestione dei conflitti interpersonali alla comprensione delle trasformazioni sociali. Accogliere la complessità non significa cadere nel relativismo, ma riconoscere che i problemi complessi richiedono risposte complesse. E questo richiede coraggio, formazione, spirito critico.

Solo costruendo una nuova alfabetizzazione sistemica — nelle scuole, nelle imprese, nei media — potremo affrontare le grandi transizioni del nostro tempo: climatica, tecnologica, demografica, valoriale. Il futuro non sarà mai semplice. Ma possiamo diventare più competenti nel navigarlo.